いぼ痔(痔核)とは

肛門周りには、クッションのような役割を果たす毛細血管の集まり(静脈叢)が存在します。

排便時に強くいきんだり、便秘や冷えなどで肛門に負担がかかると、この静脈叢が膨らんで腫れ、いぼ痔が生じます。

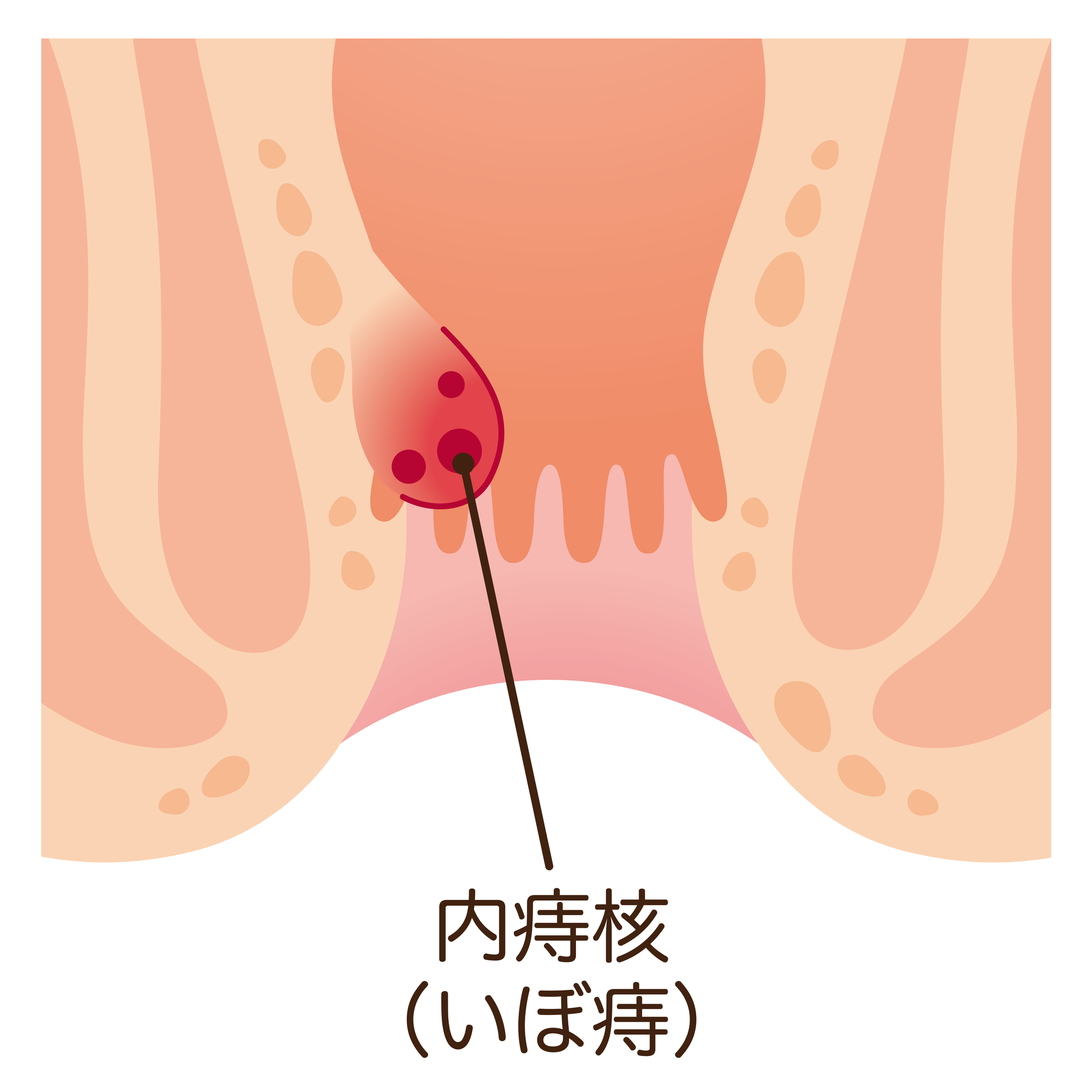

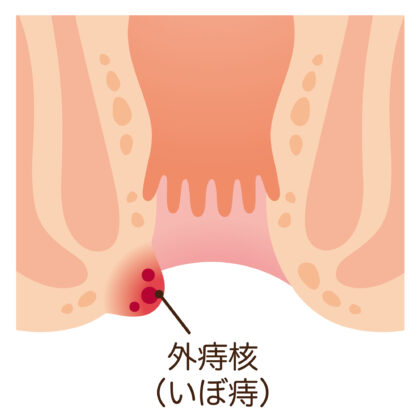

直腸の粘膜と肛門の皮膚の境目は「歯状線」と呼ばれ、この歯状線の内側にできる痔が「内痔核」、外側にできるものが「外痔核」です。

内痔核と外痔核では、症状の現れ方や治療方法が異なります。

内痔核について

肛門の内側に発生する痔を「内痔核」と呼びます。これは、肛門の奥にある静脈がうっ血し、いぼ状の膨らみが生じる状態です。

肛門の内側に発生する痔を「内痔核」と呼びます。これは、肛門の奥にある静脈がうっ血し、いぼ状の膨らみが生じる状態です。

肛門内側は直腸の粘膜に覆われており、痛みを感じにくいため、初期段階では出血や腫れによる違和感が主な症状となります。 痔核が大きくなると、肛門の外に脱出するようになり、次第に痛みを伴うことがあります。脱出した痔核が締め付けられて元に戻らなくなった状態を「嵌頓痔核(かんとんじかく)」と呼び、激しい痛みを引き起こします。

Goligher分類

内痔核は、進行度に応じて4つの病期に分類されており、各段階によって治療法も異なります。

| 1度 | 肛門内に腫れた痔核がある状態です。 外に出ることはありませんが、排便時に出血することがあります。 |

|---|---|

| 2度 | 排便時に痔核が一時的に外へ出ますが、自然に肛門内へ戻ります。 出血を伴うことがあり、炎症が起きると痛みを感じる場合もあります。 |

| 3度 | 排便時に痔核が脱出し、自力で戻らず、指などで押し込む必要があります。 出血や炎症による痛みが現れることがあります。 |

| 4度 | 痔核が常に肛門の外に出たままの状態で、指で押しても戻りません。 嵌頓(かんとん)のリスクが高く、放置すると重症化します。 |

| 嵌頓痔核 | 内痔核が4度まで進行し、脱出した痔核が肛門括約筋に強く締め付けられると、痔核が大きく腫れて激しい痛みを伴います。速やかな治療が必要です。 |

外痔核・血栓性外痔核について

肛門の外側にできる痔を「外痔核」と呼びます。

肛門の外側にできる痔を「外痔核」と呼びます。

これは、肛門周りの血管が破れて血液が溜まり、いぼのように膨らんだ状態です。皮膚に近い部分にできるため、特に「血栓性外痔核」では強い痛みや腫れが突然現れることが特徴です。

軽症であれば自然に治まることもありますが、症状が強い場合には早めに医療機関での治療が必要です。

血栓性外痔核の特徴

血栓性外痔核は、突然の腫れと激しい痛みを伴うことが多いのが特徴です。血栓は自然に吸収されていきますが、大きなものになると吸収までに数ヶ月かかることもあります。

血栓性外痔核の治療

血栓が比較的小さい場合は、自然に吸収されるのを待ちながら、痛みを抑える軟膏などで対処します。強い痛みがある場合や血栓が大きい場合は、局所麻酔のもとで切開して血栓を取り除く処置(日帰り手術)が行われます。

注意点と受診の勧め

突然できた血栓性外痔核を、飛び出した内痔核と間違えて肛門内に押し戻そうとすると、かえって痛みが強まり、炎症を悪化させる恐れがあります。正しい判断と適切な対応のためにも、早めの受診が大切です。

再発予防のポイント

血栓性外痔核は、生活習慣が大きく影響します。長時間の運転や立ち仕事、座りっぱなしのデスクワークなどは再発のリスクを高めるため、定期的に立ち上がって歩くことを心がけましょう。生活の見直しが再発予防に繋がります。

当院の治療方針

当院では、いぼ痔に対する薬物療法や生活習慣の改善を中心に治療を行っております。

当院では、いぼ痔に対する薬物療法や生活習慣の改善を中心に治療を行っております。

排便のコントロールや食生活の見直し、適度な運動を取り入れることで症状の改善を図ります。

また、症状が重く外科的手術が必要な場合は、専門医療機関をご案内いたします。患者様の状態に合わせて最適な治療プランを提案いたしますので、気になる症状がある方はご相談ください。

生活習慣のアドバイス

- 食物繊維を多く含む食事を心がける

- 水分をしっかり摂取する

- 長時間の座位を避け、適度な運動を取り入れる

- 排便時に強くいきまないよう注意する

早期の対処が症状の悪化を防ぎます。

いぼ痔の症状が続く場合は、早めの診察をおすすめします。