大腸ポリープとは

大腸壁は、内側から粘膜層・粘膜下層・筋層・漿膜下層・漿膜という層構造で成り立っており、その最も内側の粘膜に、いぼ状に盛り上がるようにできたものが「大腸ポリープ」です。 大腸ポリープにはいくつかの種類がありますが、なかでも「腫瘍性ポリープ」はがん化する可能性があるため注意が必要です。特に、大腸粘膜にできやすい「腺腫」と呼ばれるタイプは、初期段階では良性ですが、放置するとサイズが大きくなり、がんへと進行するリスクが高まることが知られています。

こうした大腸ポリープを早期に発見するためには、大腸カメラ検査が最も有効です。定期的に大腸カメラ検査を受けることで、大腸の状態を正しく把握し、予防に繋げられます。また、検査中にポリープや早期の大腸がんが見つかった場合、その場で切除することが可能であり、将来的な進行がんの予防に大きく貢献します。

症状が乏しいため検査による早期発見が重要です

大腸ポリープがあっても、ほとんどの場合は自覚症状が見られません。

直腸の肛門付近に発生した場合や、ポリープが巨大化した場合には、出血によって血便が確認されたり、便潜血検査で陽性となったりすることがあります。また、腸が狭くなって排便が困難になったり、腸閉塞を引き起こす可能性もあります。さらに、肛門周囲にできたポリープが大きくなると、肛門の外に出てしまうこともあります。このような例を除けば、大腸ポリープは無症状のまま進行するケースがほとんどです。

そのため、発見には大腸カメラによる定期的な検査が非常に有効です。ポリープが発生しやすくなる40代以降は、早期発見のためにも継続的な検査を心がけましょう。

大腸がんのリスクと検査の重要性

統計データでは、大腸がんの罹患率は40歳を過ぎた頃から顕著に増加する傾向があると報告されています。その前段階である大腸ポリープについては、近年では40歳未満の方でも見つかる例が増えてきました。ポリープは初期には良性であっても、放置して大きくなるうちに一部ががん化する可能性があります。

統計データでは、大腸がんの罹患率は40歳を過ぎた頃から顕著に増加する傾向があると報告されています。その前段階である大腸ポリープについては、近年では40歳未満の方でも見つかる例が増えてきました。ポリープは初期には良性であっても、放置して大きくなるうちに一部ががん化する可能性があります。

このような背景から、大腸がんの発症リスクが高まる40代以降には、定期的な検査が推奨されています。さらに、ご家族に大腸がんや大腸ポリープを経験された方がいる場合は、遺伝的な影響も否定できないため、年齢にかかわらず、早めに検査を始めましょう。

大腸ポリープの検査

大腸ポリープは、自覚症状がほとんど現れないことが多いため、早期発見には検査が欠かせません。

主な検査方法としては、便潜血検査、注腸X線検査、大腸カメラ検査などがあります。

便潜血検査

便潜血検査は、便に含まれる微量な血液の有無を調べるもので、企業健診や自治体による健康診断で広く用いられている、大腸がんのスクリーニング検査です。検査では、自宅で2回分の便を採取し、提出して結果を確認します。

便潜血検査は、便に含まれる微量な血液の有無を調べるもので、企業健診や自治体による健康診断で広く用いられている、大腸がんのスクリーニング検査です。検査では、自宅で2回分の便を採取し、提出して結果を確認します。

しかし、この検査は精度に限界があり、進行した大腸がんでも約30%が陰性となるほか、大腸ポリープの検出率もおよそ30%とされています。そもそも、大腸ポリープや大腸がんは必ずしも出血を伴うとは限らないため、検査結果が陰性であっても、大腸カメラ検査を行うと病変が見つかることも多いです。

一方で、便潜血検査で陽性となった方が大腸カメラによる精密検査を受けることで、大腸がんやポリープが発見され、大腸がんによる死亡率を60~80%程度減少させられるという報告もあります。そのため、陽性と判定された場合は、速やかに大腸カメラ検査を受けることが重要です。

大腸カメラ検査

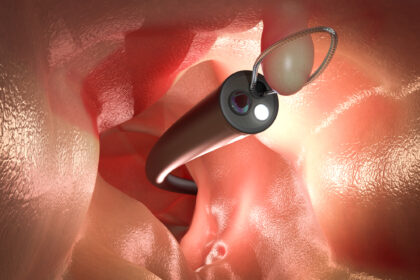

肛門からカメラ付きの内視鏡を挿入して、大腸全体の粘膜を詳細に観察する検査です。自覚症状のないポリープや早期のがんを高い精度で発見できる点が特徴です。

肛門からカメラ付きの内視鏡を挿入して、大腸全体の粘膜を詳細に観察する検査です。自覚症状のないポリープや早期のがんを高い精度で発見できる点が特徴です。

異常が疑われる部位が見つかった際には、その場で組織を採取して病理検査に回すことで、確定診断を行うことができます。また、発見した大腸ポリープをそのまま切除できるため、将来的な大腸がんの予防にも繋がります。

大腸カメラ検査による大腸ポリープの診断

大腸カメラ検査では、病変が疑われる部位を発見した際に、スコープ先端の照明を通常の白色光から特殊な観察用の光に切り替えることで、血管の分布や粘膜の状態などをより明瞭に確認することが可能です。必要に応じて色素を散布し、病変を強調することで観察の精度を高めることもあります。

このようにして確認された病変部は、その場で組織を採取して病理検査を行い、診断を確定します。また、検査中に大腸ポリープを発見した場合、そのまま切除して病理検査に回すこともできるため、早期発見と同時に治療を行うことが可能です。

大腸ポリープの日帰り手術

大腸カメラ検査中にポリープを発見した場合、その場で切除を行うか、経過観察とするか、または後日に入院して切除するかを判断します。その判断には、ポリープのサイズや形状、深さ、表面の特徴、数、さらにはがん化の可能性といった要素が考慮されます。

明らかに良性と見られる小さなポリープであれば、経過観察に留めることもありますが、がん化の疑いがある場合には、原則として切除が選択されます。 目安として、10mm以下のポリープであれば、電気メス(スネア)を通電せずに切除する方法で、日帰り手術が可能です。10〜20mm程度のものについては、スネアに電流を流して切除する方法が用いられます。一方、20mmを超える大きなポリープや、多数のポリープが同時に見つかった場合は、出血などの合併症を防ぐため、入院による治療が推奨されることが多くなります。

以下では、具体的なポリープの切除方法について詳しくご紹介します。

ポリペクトミー

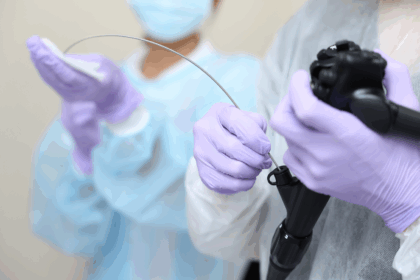

ポリペクトミーは、大腸ポリープの切除法として最も広く用いられており、特に茎のあるキノコ状のポリープに適した方法です。内視鏡の先端からスネアと呼ばれる輪状の器具を出し、ポリープの茎に引っかけて切除します。

このスネアに電流を流して焼き切るのが「ホットポリペクトミー」、電流を使わずに機械的に締め付けて除去するのが「コールドポリペクトミー」です。 コールドポリペクトミーは主に10mm以下の小さなポリープに用いられ、出血のリスクが比較的低く、日帰りでの処置が可能です。一方、10mmを超えるポリープにはホットポリペクトミーが選ばれることが多く、術後出血の可能性があるため注意が必要です。出血が懸念される場合には、止血用のクリップを設置することもあります。

内視鏡的粘膜切除術(EMR)

茎のない平坦なポリープには、ポリペクトミーでは対応できません。そのため内視鏡的粘膜切除術(EMR)という手法が用いられます。

まず、ポリープの下の粘膜下層に生理食塩水を注入して患部を浮き上がらせ、人工的に茎のような構造を作り出します。その上でスネアを掛けて電流を流し、ポリープを焼き切ります。 この方法は、熱が深部に届きにくくする効果があるため、腸壁へのダメージを抑えることができます。また、粘膜層に留まる早期のがんにも適応可能です。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

EMRでは切除が難しい大きなポリープ(20mm超)や、浮き上がりにくい病変には、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が行われます。

まずポリープの周囲にマーキングを施し、粘膜下層に生理食塩水を注入して病変部を持ち上げます。その後、スネアではなく専用の電気メスを使って、印を付けた範囲を少しずつ丁寧に切除し、ポリープを回収します。 ESDは開腹手術を必要とせず、内視鏡のみで完結するため、身体への負担が少なく、入院期間も比較的短くて済むのが特徴です。

ポリープ切除後について

大腸ポリープを切除した後の約1週間は、出血などの合併症を防ぐために生活に一定の制限が必要です。具体的には、長時間の入浴や激しい運動、刺激の強い食事、長距離の移動などは控えて頂きます。

術後には、注意点をまとめたリーフレットをお渡ししますので、記載された内容に沿って無理のない範囲でお過ごしください。なお、合併症としての出血や穿孔の発生率は1%未満とされ、非常に稀です。ただし、万が一出血が続くなどの異常が見られた場合は、速やかに再診が必要です。出血が確認された際には、多くの場合、内視鏡で止血クリップを使用して対応することが可能です。

また、術後2週間以降にお越し頂き、全身の状態を確認したうえで、切除した組織の病理検査の結果について丁寧にご説明いたします。

大腸がんの予防のために

大腸ポリープは、放置して巨大化するとがん化のリスクが高まることが知られており、特に10mmを超えるポリープでは約30%が大腸がんへ進行する可能性があると報告されています。こうしたポリープを早期に発見して切除することで、大腸がんの予防に繋げられます。

大腸ポリープは、放置して巨大化するとがん化のリスクが高まることが知られており、特に10mmを超えるポリープでは約30%が大腸がんへ進行する可能性があると報告されています。こうしたポリープを早期に発見して切除することで、大腸がんの予防に繋げられます。

また、食生活や生活習慣も大腸がんの発症リスクに大きく関与しています。高タンパク・高脂肪の食事、過剰な飲酒、喫煙、肥満などはリスク要因とされており、これらを見直すことが予防に繋がります。なかでも、食物繊維を意識的に摂取することは、リスク低下に効果的だとされています。

このように、日頃の生活に気を配ると同時に、大腸ポリープができやすくなる40歳以降には、一度大腸カメラ検査を受けておくことが勧められます。さらに、ご家族に大腸がんや大腸ポリープの既往がある方は、遺伝的な影響も考慮し、40歳未満であっても早めに検査を受けることで、大腸がんのリスクを効果的に下げることができます。